Bach ist immer dabei. Der Bassist Frank Herzberg im Klangverführer-Interview

Es war der Tag, an dem ich herausfand, dass mein bevorzugtes Erfrischungsgetränk, welches ich nahezu jeden Morgen im Supermarkt meines Vertrauens erwarb, gar nicht „Bio Mate“ hieß, sondern „Rio Mate“. Ein geschickter Graphiker hatte mich auf die falsche Spur gelockt. Okay, seien wir ehrlich: Ich hatte in meiner allmorgendlichen Trance die auf die Packung gedruckte Brasilien-Fahne bislang schlichtweg übersehen. Vielleicht wollte ich im Grunde meines Herzens ja auch lieber an das Etikett „bio“ glauben.

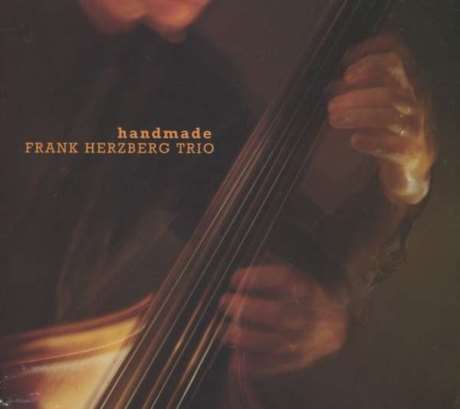

Wie dem auch sei, dieser ansonsten recht unspektakuläre, eher grau-kalte Junidonnerstag versprach indessen auch weiterhin unter brasilianischer Flagge zu stehen, war ich am Abend doch mit dem seit sechzehn Jahren in Brasilien lebenden Kontrabassisten Frank Herzberg zum Interview verabredet. Und da dies nun wirklich nicht alle Tage passiert, habe ich hier hellwach ganz genau zugehört – nicht nur Herzbergs Album Handmade, welches bislang nur als Import zu haben war und diesen Sommer nun auch endlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz erschienen ist, sondern vor allem dem, was er zu erzählen hatte.

Ein Gespräch über das musikalische Aufwachsen in der DDR, brasilianische Musikexporte und natürlich jenen 1685 in Eisenach geborenen Deutschen, an dessen Kontrapunkt bis heute keiner seiner musizierenden Landsmänner vorbeikommt, denn schließlich habe man, so Herzberg, in der Musik ebenso wie im gesprochenen Wort, immer einen von der Muttersprache maßgeblich geprägten Akzent. Nicht zuletzt sprechen wir darüber, weshalb sich Jazz nicht wiederholen lässt, kurz: über die Magie der ersten Aufnahme, die einem Stück seinen entscheidenden kreativen Kern einzupflanzen vermag, sowie über ein gutes Ende, das alles offenlässt. Viel Freude damit!

Frank Herzberg Trio: Alexandre Zamith (Piano/Rhodes), Frank Herzberg (Acoustic Bass), Zé Eduardo Nazário (Drums)

Klangverführer: Dein Debütalbum heißt Handmade. Glaubst du, dass die Menschen nach all den Jahren der Vorherrschaft elektronischer Musik wieder das Handgemachte suchen? Ist das Prädikat „handgemacht“ eine Art Qualitätssigel?

Frank Herzberg: Für mich persönlich war es immer so, dass akustische Musik viel länger lebt. Wenn ich mir Produktionen anhöre, wo Synthesizer benutzt werden, dann kann man die immer ganz genau einer Ära zuordnen, also beispielsweise Achtzigerjahre oder Neunzigerjahre, je nachdem, welche Sounds genommen wurden. Damit kann man sicherlich auch sehr gute Sachen machen, aber wirklich zu improvisieren, auf solchen Instrumenten, die man nicht verstärken muss, das finde ich einfach viel interessanter.

Das heißt, es ist dir auch um eine gewisse Zeitlosigkeit zu tun …

Genau.

Ich hab‘ es ja in meiner ersten Frage schon angesprochen: Handmade ist dein Debüt, obwohl du schon jahrelang Musik machst. Wie kommt man zu einem Debüt mit sechsundvierzig?

Das ist ganz komisch: Ich hab‘ den Charlie Haden in Boston getroffen, der da auch Bass gespielt hat, und er fragte mich schon damals, ob ich eine CD aufgenommen hätte. Aber es gibt so viele Leute, die gute CDs aufnehmen – und manchmal braucht man das nicht. (lacht) Ich habe lange gebraucht, bis ich wirklich Musiker gefunden habe, wo ich dann gesagt habe, hier lohnt es sich wirklich, das mal aufzunehmen, weil es etwas ist, das man vielleicht so noch nicht gehört hat. Auch wegen der Kompositionen, die unsere sind, aber vor allem wegen der Chemie, die wir haben – gerade, wenn wir live spielen, ist die schon etwas ganz Besonderes!

Diese Triobesetzung ist also die erste, die es dir wert war, auch auf CD gebannt zu werden …

Genau! Ich meine, ich habe als Musiker auf weit mehr als hundert CDs mitgespielt, aber wenn man dann wirklich anfängt, ein eigenes Projekt zu machen, das heißt: Ich muss alle Musiker ranholen, dann müssen wir Zeit zum Proben finden … Meistens hat man so viel zu tun, dass man es dann sein lässt.

Wobei: Was heißt hier „alle Musiker“? Ihr seid drei …

Aber auch das ist gar nicht so einfach! Es ist einfach so, dass Leute, die gut sind, auch viel zu tun haben. Der Pianist ist zum Beispiel Professor an der Hochschule und spielt auch viele klassische Konzerte.

Das Warten hat sich ja scheinbar ausgezahlt: Mit persönlich zumindest gefällt der unglaublich gut auf der CD, der Pianist!

Nachdem ich von Boston nach São Paulo gegangen bin, habe ich angefangen, Improvisation zu unterrichten, und der Alexandre Zamith war in meiner erste Gruppe …

Ach, er war zuerst ein Schüler von dir!

Ja, der hatte studiert – und ich habe einen Haufen Schüler, die in Berklee studiert haben und jetzt zu mir kommen –, und Alexandre war einfach interessant aus der Art heraus, wie er improvisiert. Weil er kein Jazz-Musiker ist und keinen aus dem Jazz kommenden Stil spielt. Er improvisiert aber sehr kreativ, was sich dann dahin entwickelt hat, dass wir wirklich viel frei spielen, wenn wir auftreten.

Du hast gerade gesagt, dass eins der Dinge, das dir an ihm gefällt ist, dass er nicht aus dem Jazz kommt. Aber ihr seid ein Jazz-Trio. Das musst du mir jetzt mal erklären.

Naja, meistens spielt man mit guten Musikern, die aber klingen wie jemand anders. Das ist einfach der Prozess, wenn man Jazz studiert, wenn man Beebop-Lines studiert und die technische Machart der Stücke zusammensucht, dann klingt man zwangsläufig erst mal wie Charlie Parker oder wie Monk. Einerseits ist das gut, wenn man wirklich stilgetreue Sachen spielen will, aber ich glaube, in dem bestimmten Moment, wo man eigene Sachen spielt, ist es interessanter, nicht in diese Richtung zu gehen. Aber das ist immer schwer. Wenn der Alexandre spielt, kannst du sicherlich immer noch sagen, er klingt wie Keith Jarrett, viele finden das zumindest, aber ich denke, er ist einer der wenigen Pianisten in São Paulo, die sehr eigen spielen. Auch, wenn ich andere Sachen mit ihm höre, kann ich immer sagen, das ist Alexandre!

Stimmt es eigentlich, was ich über dich gelesen habe, nämlich, dass du schon während deiner Jugendjahre in der DDR immer Jazz machen wolltest, es aber der Wende bedurfte, damit du diesen Traum verwirklichen konntest?

Na, eigentlich nicht. Ich bin ja in Wandlitz groß geworden, und dort hatten wir ein Blasorchester in der Schule, das auch einen Schlagzeuger hatte. Ich fing dann mit sieben an, Schlagzeug zu spielen, denn mein Bruder, der dort Bassist war, wollte, dass wir eine Rhythmusgruppe sind. Ich hab‘ mir aber immer heimlich seinen Bass genommen und Bass gespielt …

War das auch ‘nen Upright?

Nee, ‘nen E. Jedenfalls wurde dann in dem Blasorchester die Stelle des Bassisten frei, denn mein Bruder und ich sind zehn Jahre auseinander, und ich habe dann angefangen, da Bass zu spielen. Das war ganz lustig, denn mein Bruder und ich haben die gleiche Schule durchschritten, die gleichen Musiklehrer gehabt … Mit dreizehn habe ich dann schon in Bands gespielt, die professionell waren, das war ganz toll für mich!

Hast du damals Bass-Unterricht gehabt oder warst du Autodidakt?

Ich war an der Musikschule Friedrichshain. Dann war aber nicht klar, ob ich nun Musik studieren oder lieber einen Beruf lernen sollte. Ich wollte jedenfalls kein Abitur machen! Das Musikstudium war das einzige Studium, wo man nach der zehnten Klasse vorspielen und dann direkt studieren konnte. Aber so weit war ich damals noch nicht. Dann bin ich nach Markneukirchen gefahren und habe mich als Instrumentenbauer beworben, wurde aber nicht angenommen. Man hat mir gesagt, ich solle mich im nächsten Jahr wieder bewerben. In diesem Wartejahr, mit etwa sechzehn, habe ich angefangen, Jazz zu spielen. Im nächsten Jahr dann wurde ich angenommen und habe eine Ausbildung zum Instrumentenbauer gemacht. Während der Ausbildung hatte ich auch richtig guten Kontrabassunterricht, und da habe ich gemerkt, dass ich das wirklich gern studieren würde. Das war im Osten aber gar nicht so einfach. Die haben mir gesagt: „Mensch, du hast doch ‘nen Traumjob!“ Es gab vier Leute pro Jahr, die Instrumentenbauer werden konnten.

Haben Instrumentenbauer eigentlich alles gebaut, oder gab es da eine Spezialisierung?

Ich habe Geigen gebaut. Es gab die Spezialisierung auf Geigen und die andere auf Zupfinstrumente, was dann vor allem die Gitarren waren. Beim Vorspiel an der Hochschule für Musik Hans Eisler haben sie mich jedenfalls nicht genommen, weil ich diesen Job hatte. Und dann habe ich auch da wieder ein Jahr gewartet, habe als Instrumentenbauer gearbeitet, bis ich beim nächsten Vorspiel angenommen wurde. Dieses Eine-Jahr-Warten zieht sich durch meine Biographie!

Hast du dir auch schon mal einen Kontrabass selbst gebaut?

Ich habe in einer Reparaturwerkstatt gearbeitet, wo die repariert wurden. Das war dann aber so ein Kapitel meines Lebens, das ich beiseitegelassen habe, weil ich am Anfang immer zwischen den Stühlen stand: Bau ich jetzt oder spiele ich?

Nach der Eisler bist du dann ans Berklee College in Boston gegangen …

Also, ich hab‘ zuerst so ein Austauschjahr gemacht. Das konnte man im zweiten Studienjahr machen, und es war wirklich mein großes Glück, dass ich diese Möglichkeit hatte!

Dazu musste man ja schon reisen können. Das heißt, du hast noch zu DDR-Zeiten angefangen zu studieren und während deines Studiums kam die Wende?

Eigentlich war es so, dass ich mich zu DDR-Zeiten beworben habe und auch angenommen wurde – und dann zur Armee musste. Dann war ich im Erich-Weinert-Ensemble, was auch noch relativ glücklich war, weil ich dort Musik machen konnte. Dann kam die Wende und ich fing an zu studieren – und innerhalb des nächsten Jahres konnte man sich mit einem Mal für ein Austauschstudium bewerben! Interessant war auch, dass an der Hans Eisler mit einem Mal viele westdeutsche Lehrer waren. Darunter auch solche, die in Berklee studiert hatten und mir dann gesagt haben, wenn du da bist, geh mal zu dem und dem, und mir auch noch andere Tipps gegeben haben, das war wirklich gut! Dann bin ich mal vorab nach Boston gefahren, habe mir die Schule angeschaut, hab mit den Leuten geredet und hab mich auch bei Charlie Banacos, dem Improvisationslehrer, der eine Warteliste von fünf Jahren hatte, schon mal eingetragen. Ich wurde dann tatsächlich auch in Berklee angenommen und bekam auch da ein Super-Stipendium, weshalb ich mit meinem deutschen BAföG zusammen mit einem Mal die Mittel hatte, drei Jahre zu bleiben. Das heißt, ich konnte das Studium erst da abschließen, und dann bin ich zurückgekommen und hab‘ es auch hier noch abgeschlossen. Ich hab‘ ewig studiert! (lacht)

Ich auch … Du bist dann aber nicht, wie man es von vielen deutschen Jazz-Musikern, die in den USA studiert haben, kennt, als Session-Musiker in die Staaten gegangen, sondern nach Südamerika. Man hört es ja auch Handmade an, dass Brasilien nicht nur deine familiäre, sondern auch musikalische Heimat geworden ist, was vielleicht auch vorrangig an deinem Schlagzeuger liegt. Ich kann mir vorstellen, gerade wenn man aus der Klassik kommt, dass diese „exotischen“ Metren nicht gerade das sind, worin man sich auf Anhieb zu Hause fühlt … Wie kam es zu dieser Brasilianisierung deiner Musik, deines Lebens?

Da war auch Berklee dran schuld! In der ersten Stunde, als ich dort ankam – der Kurs hieß „English for non-native speakers“ oder so ähnlich –, setzte die Lehrerin sinnigerweise Leute aus verschiedenen Ländern, die außer Englisch keine gemeinsame Sprache hatten, zusammen. Die Brasilianerin, mit der ich zusammengesetzt wurde, war eine Pianistin aus São Paolo, wir unterhielten uns viel, da wir viel Unterricht zusammen hatten … ja, und irgendwann funkte es dann. Und als ich dann zurückkam, war sie noch ein Jahr länger da, was heißt, dass ich oft nach Boston gefahren bin. Als sie dann aber nach Brasilien ging, sagte sie, also entweder wir heiraten, oder du gehst! (lacht wieder)

Das heißt, es war nie eine Option, dass ihr zusammen in Boston oder in Deutschland leben würdet?

Meine Frau hat gesagt, sie würde nie nach Deutschland kommen – es ist ihr einfach zu kalt hier! Und ich hab dann so gemacht (kreuzt die Finger) und gesagt, okay, ich verspreche, nach Brasilien zu kommen. Insgeheim hatte ich gedacht, ich bleibe so zwei Jahre und nehm‘ sie dann halt mit zurück … Dann kamen aber die Kinder, und wie das so ist, man muss sich, gerade in diesem Alter so um die dreißig, ja auch irgendwo hin entwickeln. Ich hatte dann ein festes Engagement in einem Orchester dort bekommen, und das war mit der Grund, dass ich da einfach eine Arbeit hatte …

In einem klassischen Orchester?

Na, eigentlich so eine Mischform. Die haben ein Wind-Ensemble, das auch mit Kontrabässen besetzt ist, die spielen viel zeitgenössische Musik, viele Sachen, die in den letzten fünfzig Jahren geschrieben wurden. Das ist ganz interessant, denn es gibt viele sehr gute brasilianische Komponisten, und wir spielen auch viel von dem Heitor Villa-Lobos, der den Bach verbrasilianisiert hat – und das sind dann auch die Einflüsse, die auf meiner CD zu hören sind. Diese Polyrhythmik und Kontrapunkte, die kommen nicht so sehr aus dem Jazz. Dabei bin ich an Harmonie, Kontrapunktierung, Polytonalität mehr interessiert als an vordergründig afrikanischen oder brasilianischen Rhythmen. Oft ist es so, dass der Schlagzeuger spielt und ich dann sage, nee, machen wir es lieber mal so und so. Bei dem ersten Titel beispielsweise, dem Don’t talk crazy, der klingt ja im Prinzip rockig, und ich hab‘ gesagt, versuch mal, was Brasilianisches dazu zu spielen, und solche Sachen entstehen dann beim Spielen. Mittlerweile haben wir so eine Chemie, dass wir, wenn wir live spielen, viele Sachen auch ändern. Wenn wir auf die Bühne gehen, ist noch nicht klar, wer beispielsweise das erste Solo macht. Das entsteht spontan, und diese Art der Kommunikation ist ganz interessant!

Das heißt, die Stücke, wie wir sie auf der CD hören, sind eine Art Momentaufnahme, und live sieht das jedes Mal völlig anders aus?

Die Themen vielleicht nicht. Mittlerweile spielen wir die Platte schon ziemlich so, wie wir sie aufgenommen haben, um nicht allzu sehr davon abzuweichen. Aber während des Improvisierens geht es dann doch mal in ganz andere Richtungen … (lacht)

Ihr spielt jetzt schon seit mehr als zehn Jahren zusammen. Wie habt ihr eigentlich zusammen gefunden?

Ich habe mal parallel Improvisationsunterricht gegeben und Jazz im Orchester gespielt, wobei ich nicht jeden Tag zur Probe musste. Es war so ein Orchester, wo es reichte, sich drei Tage die Woche zu treffen, man hatte auch nicht so viele Konzerte, das ließ sich ganz gut einrichten. Als Improvisationslehrer habe ich auch viele Workshops gegeben, auf Festivals und so – und auf einem dieser Festivals hab‘ ich auch den Zé Eduardo Nazário, meinen Schlagzeuger, kennengelernt. Und der Alexandre, der war ja wie gesagt in meiner ersten Improvisationsschülergruppe, aber er war auch Lehrer auf dem Festival. So kam es, dass wir dann dort zu dritt irgendetwas gespielt haben, und ich dachte, klingt ja interessant! Es dauerte dann aber noch mal zwei, drei Jahre, bis wir regelmäßig zusammen gespielt haben.

Aber das auf dem Festival war also wirklich so ein Moment, wo es gefunkt hat und du gedacht hast, das ist jetzt eine Formation, für die es sich lohnt?

Nein, auch das hat ein bisschen gebraucht. Der Schlagzeuger dachte am Anfang oft, dass Alexandre nicht jazzig genug spielt. Das ist ja auch eine Frage der Stilistik. Wenn er beispielsweise einen Jazz-Beat vorgegeben hat – und er hat ja auch Jazz studiert –, dann dachte er, es funktioniert mit Alexandre nicht. Für mich war das aber auch schon damals interessanter, dieser Sound, den Alexandre produziert, weil er so … so …

… außergewöhnlich ist! Aber als Bassist musst du in erster Linie mit dem Schlagzeuger auskommen, oder?

Naja … (überlegt) Doch, das stimmt auf jeden Fall: Ich spiele lieber ohne Schlagzeug als mit einem schlechten Schlagzeuger! (lacht) Ich selbst habe aber Glück gehabt, ich habe schon mit tollen Schlagzeugern gespielt, Antonio Sanchez beispielsweise, Bob Moses oder Sebastiaan De Krom, der spielt jetzt bei Jamie Cullum, tolle Leute! In Brasilien gibt es erstaunlicherweise nur wenige Schlagzeuger, die Jazz spielen. Der Zé ist da wirklich einer der wenigen, der richtig Jazz spielen kann. Wir machen auch Touren mit amerikanischen Musikern, wo wir beide mitspielen, und wo es dann auch wirklich wie Jazz klingt.

Und woran liegt das? Weil die Musik des Landes eher aus der percussiven Tradition kommt?

Das ist einfach eine Frage der Stilistik der Sprache. Jazz und Englisch, das harmoniert einfach. Wenn eine brasilianische Bigband daherkommt, das klingt zwar gut, aber man hört einfach keinen echten amerikanischen Jazz. Das liegt daran, dass du, wenn du Englisch sprichst, anders phrasierst als wenn du Portugiesisch sprichst.

Willst du damit sagen, dass die musikalische Phrasierung eng mit der Phrasierung der Sprache, des gesprochenen Wortes, verknüpft ist?

Ja, ganz klar! Das ist ganz ähnlich. Ob man nun Sprachen unterrichtet oder Musik unterrichtet, man hört, wie eng das verknüpft ist. Wenn jemand aus Lateinamerika kommt … Danielo Perez hat mal gesagt, er wird nie wie ein amerikanischer Jazzpianist klingen können. Er kommt aus Panama und kann beim Spielen darauf zurückgreifen. Man kann nur spielen, was man weiß, und das ist ja auch okay so! Das ist auch bei Europäern so: Wenn europäische Jazzmusiker versuchen, amerikanischen Jazz zu spielen, haben sie einen unheimlichen Akzent. Das ist genauso wie wenn ein Deutscher Englisch spricht, man hört eben, dass er Deutscher ist.

Wenn deine Theorie stimmt und der musikalische Akzent an die Muttersprache gebunden ist, dann müsstest du am Bass ja einen deutschen Akzent haben …

In gewisser Weise habe ich den. Bach ist immer da! Bei den Deutschen ist es die barocke Musik und gerade Bach, was den Kontrapunkt angeht, der größte Einfluss der immer mitschwingt. Es war auch ganz toll, das letzte Konzert, das ich jetzt vor meiner Abreise am Sonntag gespielt habe – ich hatte Sonntag früh noch ein Konzert! –, das waren die Bachianas von Villa Lobos, dann bin ich hier angekommen und wir sind ins Bach-Museum gegangen. Das begleitet mich einfach irgendwie. Ich versuche auch ab und zu, die Cello-Suiten zu spielen …

Oh, die mag ich sehr gern! Ich höre wenig klassische Musik, aber wenn, dann Bachs Cello-Suiten. Ich habe das Gefühl, dass sie irgendwie den Geist aufräumen.

Die sind einfach technisch … Die sind für ein Instrument geschrieben, haben aber eben doch einen Kontrapunkt!

Spielst du auch Cello?

Ich spiele sie auf dem Bass, die gibt es auch im Bass-Schlüssel. Bach war es relativ wurscht, worauf man sie spielte …

Das waren damals eh alles Gamben, meinst du?

Genau, und so richtig hat sich Bach auch keinen Kopf darum gemacht, wer sie nun spielt. Aber noch einmal zurück zu der Sache mit dem Akzent: Ich war auf einem Kindergeburtstag und sprach dort mit einem Radiodirektor, zu dem ich gesagt habe, Mensch, es wär‘ doch toll, wenn hier in São Paolo mehr Jazz käme im Radio. Und er meinte, ist ‘ne gute Idee, mach doch mal ‘nen Pilot! Und ich habe zu ihm gesagt, dass ich so einen furchtbaren Akzent habe, aber er meinte, das wäre vielleicht gerade lustig. Also habe ich den Piloten, den ich selbst moderiert habe, aufgenommen. Der Radiodirektor fand ihn toll und sagte, komm mal her, wir reden da mal drüber! Du kannst ihn nämlich leider nicht moderieren, man versteht kein Wort! (lacht) Er wollte dann einen Moderator vom Radio, aber wenn die keine Ahnung von Jazz haben, ist das auch nichts, dann bringen die alles durcheinander. Also haben wir beide gesucht und letztendlich einen Bassisten gefunden, der seit über sechzig Jahren beim brasilianischen Fernsehen arbeitet, mit achtzig Jahren spielt der immer noch in so einer Fernseh-Band! Der hat sich interessiert, und da er auch eine tolle Geschichte hat, habe ich ihn dann einmal die Woche da und wir nehmen eine Sendung auf. Das ist etwas, was mir wichtig ist, dass Jazz mehr präsent ist.

Ist das ein Privatsender oder ein öffentliches Radio?

Privat.

Ich frage, weil ich gehört habe, dass es in Brasilien viel mehr staatliche Jazz-Förderung als bei uns geben soll …

Es gibt Fördergelder, das ist aber ganz ähnlich wie hier. Ich habe mir neulich gerade mal hier in Berlin einen Förderantrag angeschaut, wie das funktioniert und so, und das ist genau so wie in Brasilien, dass man eben für ein konkretes Projekt, die Aufnahme einer CD oder so, Fördergelder beantragen kann. Was aber stimmt ist, dass es in Brasilien viel Geld dafür gibt.

Ich hatte immer die Vorstellung im Hinterkopf, dass sich Brasiliens Kulturförderung nicht nur um die sogenannten hohen Künste kümmert, sondern auch um die populäre Kunst, Unterhaltungsmusik und so.

Das Problem in Brasilien ist, dass die Medien wirklich sehr, sagen wir mal: populistisch sind. Die verkaufen ein Image von Brasilien, das eigentlich ziemlich traurig ist, ziemlich billig. Die Musik aus Brasilien, die man hier in Europa hört, ist im Grunde ganz furchtbar!

Ich glaube, das letzte, was ich bewusst gehört habe, war Bebel Gilberto …

Das ist dann aber schon die bessere Variante. Sonst gibt es eher so was wie Daniela Mercury, das ist dann so mehr Pop. Manches klingt im Grunde auch wie Reggae. Mit ganz schlimmen Texten. Für das Kulturministerium ist Kino und Musik eines der wichtigsten Exportgüter, denn es werden sehr gute Filme gemacht – und eigentlich auch sehr gute Musik! Leider ist es so, dass die meisten Musiker dann nach Amerika oder Europa ziehen. Wahrscheinlich leben mehr brasilianische Musiker außerhalb Brasiliens als in Brasilien.

Und spielen dann oft auch keine brasilianische Musik mehr.

Doch, oft spielen sie diese noch. Ich habe gerade neulich jemanden kennengelernt, der schon seit vierzig Jahren in München lebt und dort brasilianische Musik macht und immer schon gemacht hat. In Brasilien gibt es ja auch diese nationale Vor-Bossa-Nova-Musik, Choro, traditionellerweise Chorinho genannt, eine brasilianische Erfindung, die zum Teil noch mit klassischen Instrumenten gespielt und auch teilweise improvisiert wird. Das ist eine rein instrumentale Musik, die sich um 1870 aus einer interessanten Mischung aus europäischer Tanzmusik und afrobrasilianischer Musik entwickelte. Aktuell gibt es in Brasilien eine Chorinho-Welle, die die jungen Leute wieder begeistert.

Nach Bossa Nova bzw. Neo Bossa also Chorinho nuovo … Bei uns gab es 2008 zum fünfzigsten Geburtstag des Bossa Nova eine Riesen-Bossa-Welle, aber der Chorinho ist noch nicht wieder rübergeschwappt.

Musst du mal auf YouTube reinhören, da sind auch ein paar ganz bekannte Sachen dabei, die du sicher auch kennst, zum Beispiel dieses Tico-Tico no Fubá von 1943. Das hat 1976 sogar Charlie Parker aufgenommen, eine ganz bekannte Melodie! Die Chorinho-Renaissance ist auf jeden Fall schon in Frankreich angekommen. Frankreich war komischerweise schon immer eine Art „Auffangbecken“ für brasilianische Musiker, die studieren in Frankreich, bleiben dann dort und spielen ihre Musik. Es gibt aber auch Musiker, die zurückkommen, und in Brasilien dann die französische Variante ihrer Musik vorstellen, das ist schon interessant!

Ich werde auf jeden Fall mal reinhören! Kommen wir aber mal zu deinem Album selbst, wir haben jetzt so viel über brasilianische Musik geredet, aber noch überhaupt nicht richtig über Handmade. Ich gebe zu, dass ich persönlich ein bisschen gebraucht habe, in das Album reinzukommen, mich hattest du erst mit dem vierten Stück, diesem odd-meterigen Lorca. Das angezerrte Bass-Solo darauf finde übrigens ganz ich toll! Was ist das eigentlich für ein Effekt, der da drüber liegt?

Gitarren-Distortion und ein Octaver, der den Bass zwei Oktaven nach oben hebt. Das war eine Sache, die im Grunde während der Aufnahme entstanden ist, zwischen Schlagzeug und Bass. Wir haben dem Pianisten nicht gesagt, was wir da vorhaben, ich habe das ganz normal eingespielt. Und im Studio ist das ja ganz einfach, es dann zu verzerren. Er hat zuerst ziemlich geguckt, als er es gehört hat, fand es aber hinterher ganz toll.

Man muss ja auch den inneren Jimi Hendrix mal rauslassen … Ich mag aber auch das nächste Stück, Too Much, sehr gern, besonders den Groove! Der Titel geht ja auf einen Ausdruck von deinem Lehrer Charlie Banacos zurück …

Ja, der Charlie hatte einen recht großen Einfluss auf mich. Ich war ja erst in Boston und habe ihn besucht. Danach habe ich sogenannte Correspondence Lessons bei ihm genommen, das heißt, er hat Übungen nicht nur aufgeschrieben, sondern auch auf ein Tape aufgenommen und mir zugeschickt. Ich habe sie dann geübt, das Ergebnis aufgenommen und zurückgeschickt. Wir haben vielleicht einmal pro Monat so ein Tape hin und hergeschickt. Als ich dann fest in Boston war, habe ich dadurch gleich bei ihm studieren können. Charlie, der leider schon verstorben ist, war eine Person, die unheimlich spirituell war und eine gute, positive Ausstrahlung hatte. Er wohnte außerhalb von Boston, man musste einen Zug nehmen – und Boston im Winter war wirklich manchmal meterhoch verschneit! –, ich bin also mit meinem Bass eine Stunde mit dem Zug gefahren und dann noch einmal zehn Minuten durch den Schnee gestapft und kam dann in sein Studio. Dort hatte man dann dreißig Minuten Unterricht, aber man ist hinterher rausgekommen und war wie: Yeah! Er war einfach so positiv! Und er machte auch immer kleine Späße. Zum Beispiel war vor mir normalerweise ein anderer Student da, und ich habe im Vorraum gewartet und dem anderen noch zugehört. An einem Tag war es aber ruhig, also klopfte ich an die Tür, in der unten eine Hundeluke eingelassen war, und plötzlich geht die Hundeluke auf und Charlie ruft „Hey, man!“, um mich zu erschrecken. Das waren so seine Späße. Und „Too much“ geht darauf zurück, dass er, wenn man gut gespielt hat, eben „too much!“ rief.

Also im Grunde ein Kompliment. Gratulieren kann man dir auch zu deinem Mut, auf deine CD noch eine komplette viersätzige Suite zu nehmen, was auf den ersten Blick recht ungewöhnlich scheint. Den ersten Satz The Drums, bevor die Band einsetzt, finde ich dann auch schon etwas sehr special interest, das ist schon ‘ne harte Nummer, aber The Piano gefällt mir wieder unheimlich gut, das ist sehr sexy! Die ganze Suite experimentiert mit – für den westeuropäischen Hörer – untypischen Metern. Was reizt dich so daran, beispielsweise eine Blues-Melodie auf eine ungerade Taktzahl zu verteilen?

Naja, das war so, als ich das komponiert habe, hatte ich auch gerade mit meinen Schülern Übungen in allen Tonarten gemacht, da gibt es eine Seite, wo ich alle zwölf Tonarten durcheinander aufgeschrieben habe, ganz aleatorisch ohne Verbindung zueinander, und mit dieser Seite übe ich auch immer. Und plötzlich dachte ich, eigentlich ist das ein Blues. Zwölf Töne, zwölf Takte, das ist ein Blues. Und dann habe ich angefangen, über diese zufällig verteilten Tonarten eine Melodie, einen Kontrapunkt drüberzuschreiben. Dann habe ich mir gedacht, jetzt schreibe ich auch noch einen zweiten Kontrapunkt dazu, und irgendwann war dann das erste Stück fertig. Die anderen Stücke kamen dann wie von allein, denn ich dachte, wenn man etwas für Schlagzeug geschrieben hat, muss man auch den anderen ein Solo geben. Das Bass-Stück habe ich aber komischerweise nicht am Bass geschrieben, sondern richtig auf Papier auskomponiert. Und das Pianostück ist im Grunde ein harmonisierter Blues, weshalb dann einfach die Idee da war, mal zu gucken, was man mit einem Blues machen kann. Das war komischerweise alles schnell geschrieben. Normalerweise schreibe ich langsam. Wir waren aber zu einem Festival eingeladen und wollten das dort spielen, also habe ich schnell gemacht.

Die CD wurde ja auch unheimlich schnell aufgenommen: innerhalb von nur zwei Tagen!

Ja, in acht Stunden insgesamt, zwei Tage à vier Stunden. Das war eine unheimliche Rennerei, denn der Pianist war gerade in der Jury bei einem Klavierwettbewerb, und der Schlagzeuger lebt in einer anderen Stadt. Als er gerade vor Ort war, weil er hier Unterricht gegeben hat, hatte er mal kurz Zeit, also machten wir das dann mal. Das war wirklich eher wie eine Sache für mal so nebenbei. Das hat dann auch richtig gedauert, die CD zu mixen! Als ich sie aufgenommen habe, empfand ich, dass wir live wesentlich besser spielen. Ich habe wirklich ewig gebraucht ehe ich die Muse hatte, mich da erst einmal durchzuhören und alles zu mixen, aber als sie dann fertig war, war mit einem Mal alles okay. Wir haben sie also schnell aufgenommen, aber es hat gedauert, bis sie dann fertig war. Was man auf der CD hört, ist auch zum Großteil jeweils der erste Take. Wir haben von allen Stücken zwei Aufnahmen gemacht, weil wir schnell gespielt haben, aber … Ich arbeite oft mit Aufnahmen und muss immer wieder feststellen, dass es oft so ist: In dem Moment, in dem man das Stück zum ersten Mal spielt, setzt man sich damit auseinander. Wenn du es dann wieder spielst, fehlt dir der entscheidende kreative Kern. Das erlebe ich ganz oft.

Ich hätte jetzt geglaubt, man wird besser und besser, je mehr Versuche man hat und je mehr Zeit man sich lässt …

Auch bei Aufnahmen, für die du eine Woche Zeit hast – das habe ich jetzt gerade in Rio erlebt, da hatten wir eine Woche Zeit um etwas aufzunehmen, mit einem Gitarristen, der hat da ein großes Studio, das war ganz toll – aber oftmals waren auch da die ersten Takes die kreativsten. In dem Moment, wo du sagst, mach es noch mal, das können wir besser: Wiederholen von Jazz (macht ein verneinendes Geräusch).

Weil die Naivität des ersten Mals weg ist?

Naja, bei bestimmten Sachen kommt man dann einfach zu so einem Punkt, wo man anfängt, immer das Gleiche zu spielen. Da spielt man dann schon mal die gleiche Einleitung für sein Solo. Wenn man es aber zum ersten Mal spielt und sich vielleicht auch gar nicht unbedingt so viele Gedanken dabei macht, kommt oft etwas dabei heraus, was man so noch nie gespielt hat.

Der improvisatorische Moment ist dir also wichtiger als Perfektion. Vorhin hast du erwähnt, dass du das Bass-Stück der Suite gar nicht auf dem Bass geschrieben hast. Wie ist das generell bei dir? Orientierst du dich viel an Bass-Spielern oder lieber an anderen Sachen?

Ich höre ganz wenige Bassisten, ich höre tatsächlich lieber Saxophonisten. Mein Lehrer Charlie Banacos war Pianist, und ich selbst habe viele Geiger als Schüler. Wenn man Improvisation unterrichtet, setzt man voraus, dass der Schüler sein Instrument schon spielen kann, denn er lernt hier keine Technik, sondern wie man improvisiert. Man lernt zwar auch im Jazzstudium Technik, denn im vorangehenden Klassikstudium hat man sein Instrument erst auf eine klassische Art und Weise spielen gelernt, aber bei der Improvisation geht es darum, dass du die harmonische Struktur eines Stückes verstehst und später dann Sachen darüber spielen kannst, die eine bestimmte Färbung hervorrufen. Man geht erst einmal die Organisation eines Stückes durch, sagt dem Schüler beispielsweise, hör dir mal an, wie es klingt, wenn du das von der ersten oder von der dritten Stufe ab spielst. Es geht darum, dass sie erst einmal sehen, was sie für Möglichkeiten haben. Unter meinen Schülern sind Bläser, Pianisten – aber komischerweise wenig Bassisten. Vielleicht gibt es wenig grundlegenden Bass-Unterricht, vielleicht liegt es daran.

Mittlerweile hast du ja sogar Online-Schüler, denn du gibst Online-Improvisationskurse. Basiert das auf deiner Erfahrung, wie du mit Charlie Banacos Tapes ausgetauscht hast?

Genau. Ich habe das schon lange gemacht, bevor die in Berklee offizielle Online-Kurse angeboten haben. Die Idee ist ganz einfach: Du machst ein paar Übungen mit einem Schüler, lässt ihn ein bisschen spielen und siehst erst mal, wie weit der ist. Dann schickt der dir das per E-Mail …

Ach, das läuft gar nicht über Skype oder eine andere Live-Schaltung?

Nein, als Videodatei. Die gucke ich mir auf meinem Monitor an um zu sehen, wie der spielt, manchmal spiele ich auch mit, und dann kann ich ihm sagen, an welcher Stelle er ein bisschen mehr dazugeben oder wo er bestimmte Sachen vereinfachen muss. Das funktioniert ganz gut. Wobei natürlich so ein Live-Unterricht besser ist, weil wir da in einer Stunde Unterricht wirklich fast eine Stunde lang spielen. Da gibt es dann die Übungen und wir sagen, spielen wir mal! Denn es dauert immer eine ganz schöne Zeit, bis du theoretisch verstanden hast, welche Sachen in deinem Spiel auftauchen.

Lass mich zum Abschluss noch mal auf deine CD, insbesondere auf die Suite am Ende deiner CD, zurückkommen. Wenn man sich die Liner Notes ansieht, die du dazu geschrieben hast, liest man, dass dein Album mit einem verminderten G7-Akkord endet, „der alles offenlässt“. Möchtest du den Hörer damit anregen, selbst über eine mögliche Weiterentwicklung nachzudenken?

Das ist jetzt mehr eine philosophische Frage. Man kennt ja die Geschichte von Mozart, der einen spielen hörte …

… den, der den Akkord nicht auflöst? Ich kenne die Geschichte mit Bach. Sein Sohn sollte ihm zum Einschlafen etwas auf dem Cello vorspielen, und sobald der dachte, dass sein Vater jetzt schliefe, hörte er mitten im Stück auf. Bach sprang aus dem Bett, stürzte erst ans Cello, löste den Akkord auf, und verprügelte dann seinen Sohn!

Ich kenne es so, dass Mozart bei irgendeinem Fürsten eingeladen war und im Nebenraum jemand Klavier spielte. Und dieser jemand hörte auf der Dominante auf zu spielen. Mozart lief schnell in den Nebenraum und führte das Stück zur Tonika zurück.

Scheint ja eine Art musikalische Urban Legend mit austauschbaren Protagonisten zu sein!

Jedenfalls endet der Blues aber immer dominant und löst sich nie auf. Dabei kommen die Leute, das merkt man auf Konzerten, damit nicht klar, die warten nach dumm-dumm (singt zwei Dominanten) auf domm (singt eine Tonika).

Das heißt, wir sind schon so versaut von dem Tonika-Dominante-Subdominante-Tonika-Schema des Formatradios, dass uns alles darüber hinaus schon stresst?

Ach nein, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Für mich ist so ein offenes Ende einfach eine philosophische Sache. Im Leben ist es ja auch so, man weiß ja nie, was noch kommt. Daher denke ich, dass das ganz gut getroffen ist. Das war mehr ein Zufall, dass wir das Ende nicht aufgelöst haben.

Also kein konzeptioneller Verweis auf das potenzielle Folgealbum …

Nee, nee. Wobei … Vielleicht! Manchmal läuft so was ja eher unbewusst. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke: In gewisser Weise hast du Recht. Wir hatten nämlich ursprünglich noch einen Song mehr aufgenommen, der mit auf das Album sollte, den ich dann aber nicht mit draufgenommen habe, weil ich gesagt habe, den können wir besser spielen. Der hätte die Geschichte im Grunde auch aufgelöst, da fehlt hinten jetzt noch ein Stück, das stimmt schon. Wir haben aber jetzt live so viel gespielt, dass wir auch schon das Repertoire für eine neue CD zusammen haben. Ich habe aber vor, da noch ein paar weitere Mitmusiker einzuladen. Ich werde das Trio zwar in seiner jetzigen Form weiterführen, aber für die CD hätte ich gern noch weitere Musiker. Ich habe zum Beispiel ein paar sehr gute Schüler, die sehr eigen spielen und wirklich Persönlichkeit haben. Und natürlich würde ich auch gern jemanden Bekannten einladen, wie Branford Marsalis.

Darauf bin ich schon sehr gespannt! Erst aber einmal danke ich dir für dieses Interview.

Handmade ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz am 12. Juli 2013 bei Mvh-Music erschienen. Sie wird in Kürze auf fairaudio.de als Platte des Monats August vorgestellt.