Jazzgewordener Hummelflug. Happy Release Day, Reza Askari!

Ich gestehe freimütig: Magischer Realismus war noch nie so meins. Hundert Jahre Einsamkeit? Fünfhundert Seiten Langeweile! Lediglich Borges mag ich gelten lassen, aber ist der nicht ohnehin eher stilsicherer Philosoph denn literarischer Phantast?

Nun hat mir ausgerechnet ein Musiker den Magischen Realismus nähergebracht. Die Rede ist vom 1986 geborenen Modern-Creative-Bassisten Reza Askari und seiner heute erscheinenden Veröffentlichung Magic Realism, die er mit seinem 2012 gegründeten, mit Stefan Karl Schmid am Tenorsaxophon und Fabian Arends am Schlagwerk besetzten Trio ROAR eingespielt hat. Allein das quietschbunte – und dennoch seltsam düstre – Voodoo-Cover, das azurblaues, von karmesinrotem Inlay umhülltes Vinyl birgt, welches wiederum ob seines butterblumengelben Etiketts sehr Bauhaus daherkommt, wird jeden Davringhausen-Liebhaber für sich einnehmen können!

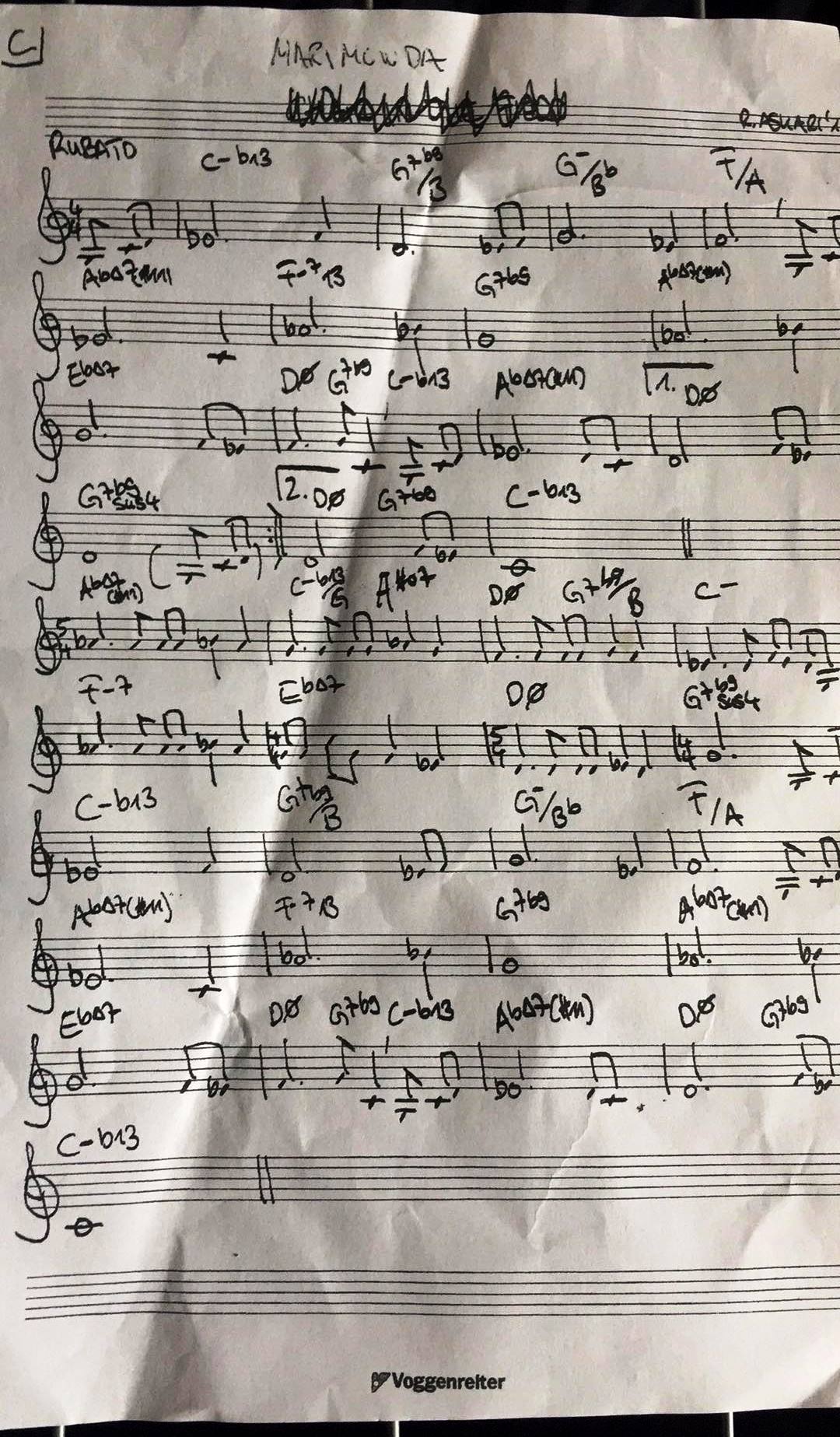

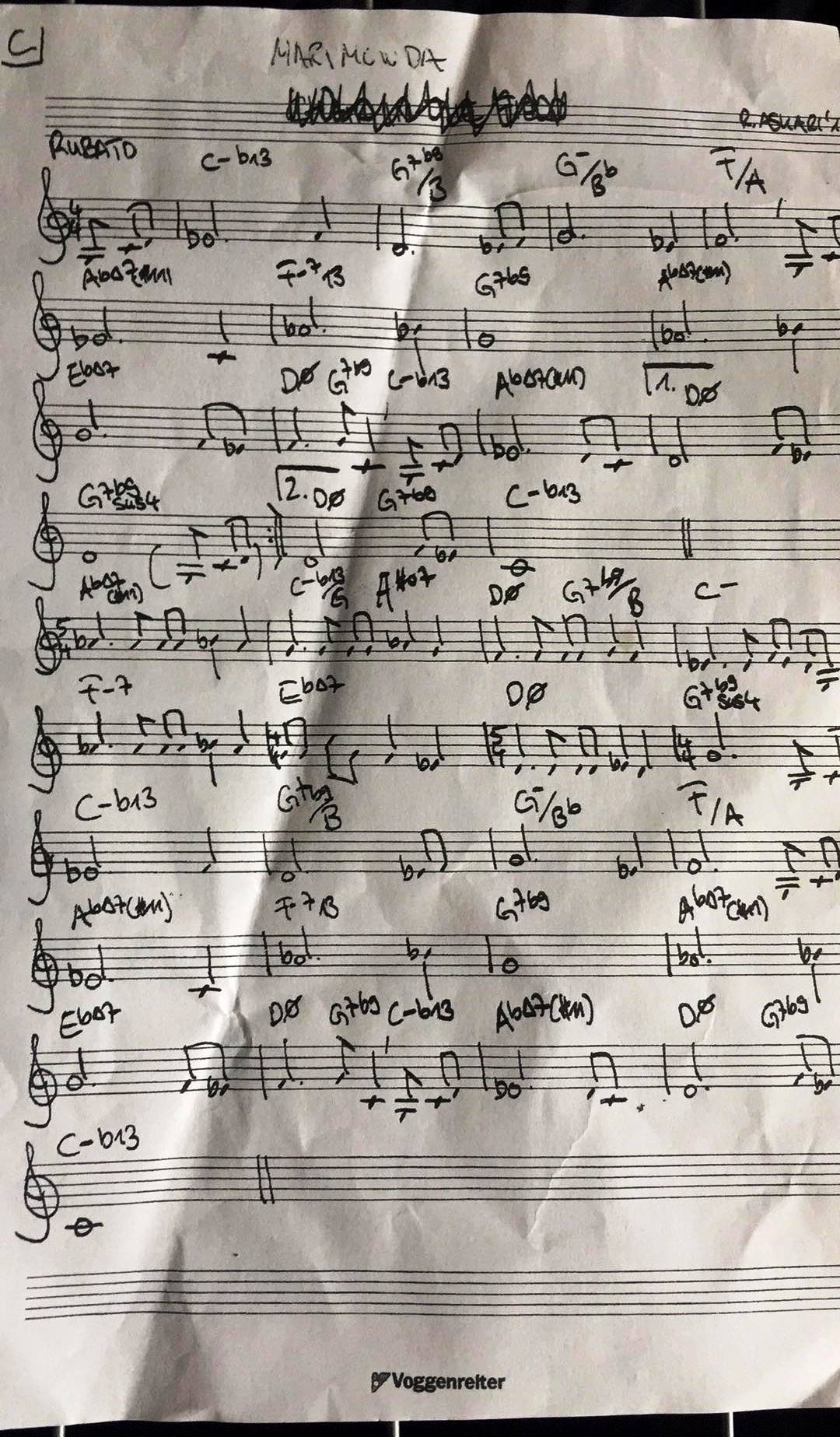

Schon zum Auftakt stellt der Landfermann-Schüler mit „Firefly“ unmissverständlich klar, dass wir es hier mit dem Werk eines Bassisten zu tun haben, genauer: eines Bassisten, der seinem Trio den nervösen (Ab-)Grund bereitet, auf dem das Sax sich röhrend entfaltet und die Drums in sanfte Hypnose trommeln. Im Grunde ist dieses Glühwürmchen der jazzgewordene Hummelflug, nervös zuckt es mal hier-, mal dorthin. Der gleich an zweiter Stelle folgende, orientalisierende Titeltrack indessen ruft im westlich geschulten Gehör das Bild der Schlangenbeschwörung hervor, verstärkt durch Schmids Griff zum Sopransaxophon, das die dazu unerlässliche Flöte gibt: Es ist ein fortwährendes Locken und Widerstehen, Näherkommen und sich Entziehen. Und dann – eine Ballade! Aber ist das überhaupt eine Ballade? „Marimonda“ jedenfalls präsentiert sich sehr, sehr kind of blue, wozu mir der Begriff „Ballade“ im Traum nicht in den Sinn käme, wennauch nicht modal, sondern funktionsharmonisch in C-Moll.

Was für eine großartige Leistung vom Saxophon, die auch von Drums & Bass gewürdigt wird, indem diese unendlich behutsam und ihr musikalisches Ego völlig uneitel zurückhaltend sekundieren. Sich derart zurückzunehmen, muss man auch erst einmal können! Dann aber: Chaos pur! „The Return of the Beam“ klingt eher, als wäre das Glühwürmchen vom Opener der Flamme nun endgültig zu nahe gekommen und tanzte da, halb strauchelnd, halb sich wieder erhebend, aber immer lichterloh brennend, mit allerlei weiteren der Anderswelt geweihten Gestalten seinen Abschiedswalzer am Rande der Schlucht, die es unweigerlich zu verschlingen droht, was keine Frage des Ob? mehr, sondern nur noch des Wann? Ist, und da ist er auch schon, dieser einem Aufschrei gleichende hohe Ton, mit dem Stück und Plattenseite gleichermaßen enden.

Müsste man jetzt nicht aufstehen, um die Platte umzudrehen – oder hat hier noch jemand so ein Schallplatten beidseitig abspielendes Ungetüm, einen Sharp namens RP 115 etwa? In den Achtzigern war das ja das Fancieste, was man sich vorstellen konnte! –, könnte man den schlicht mit „Play“ betitelten Opener der zweiten Seite glatt für eine Reprise von „The Return of the Beam“ halten. Zwar mögen sich die stärksten Rauchschwaden nun verzogen haben, doch wabern sie immer noch über die Szenerie – und weiterhin herrscht Chaos. Mit so einem Untergang nämlich ist es gar nicht so einfach: Da ist nicht alles auf einen Schlag vorbei. Im Gegenteil: Mit dem Untergang fängt es erst richtig an.

Richtig fängt auch „Pain Man“ an, nämlich mittels fulminantem Basssoloauftakt, der – neben dem hervorragenden, ich geb’s zu, in meinen Notizen steht: geilen Klang, der hier mal ausdrücklich erwähnt sein soll –, ob seiner A-Tranehaftigkeit einen Seufzer des Wohlbefindens, des Wiedererkennens, der Erleichterung ausstoßen lässt, dass es ihn noch gibt, den guten alten Mitternachtsjazz, der derart viel Interpretationsspielraum lässt, dass er von jedem Hörer mit einer ganz individuellen Bedeutung aufgeladen werden kann, ja: durch diese erst anfängt zu leben, weshalb das Stück – in a nutshell – zeigt, was den Jazz zur Musik der Musiken macht, vor allem dann, wenn das hypnotische Besenschlagzeug und das (wieder Sopran-)Sax à la Jonas Knutssons „Syskonöga“ zusätzlich a little magic in this noisy world bringen. Dazu der Künstler: „Ich freue mich immer sehr, wenn Musik, die durch einen kommt, anderen Menschen etwas gibt. Dafür macht man es ja schließlich.“ Und wie man es macht! Oh, die Emotionen! Die tanzen Jive wie bei einer zeit- und möglichkeitenoffenen Ausgehnacht mit dem Einen, auf den man ein Auge geworfen hat, aber noch nicht die mindeste Sicherheit darüber, ob das auch auf Gegenseitigkeit beruht. Aufregend. Inspirierend. Das beste Ich hervorbringend. Kurz: magisch.

Die klanggewordene Night out gibt‘s dann mit dem „Bottrop Bebop“, schreitet der Abend doch, mehr und mehr seinen Höhepunkt antizipierend, voran, man geht vom Jazzclub in die Bar – oder setzt sich einfach nur auf den Bordstein, redet und redet und mit einem Mal ist es vier Uhr morgens. Begegnungen, wie sie nur die Großstadt möglich macht. Selbst, wenn sie Bottrop heißt.

Ob sich das mit bedrohlichem Trommelschlag und angstzitterndem Saxophon eröffnende „Korma Koma Karma“ als Liebesritual oder Hinrichtungskommando erweisen soll, ist völlig dahingestellt. Sicher ist nur, dass die vielbeschworene Schlange wieder ihr verschlagenes Haupt habt, wobei sie den Beschwörungstrick mittlerweile durchschaut zu haben scheint und sich nicht mehr zurückzieht: Sie greift an. Das Tenor röhrt, quiekt, und schreit, ob um sein Leben oder um jemanden in Schach zu halten – wer weiß das schon. Ein im besten aller Sinne magenumdrehender Closer einer viel zu schnell endenden Platte, die einmütig ins Fazit des Bandleaders einstimmen lässt, wenn der sagt: „Ich war und bin dankbar, dass wir diese schönen Momente im Studio einfangen konnten. Ist ja auch nicht immer der Fall.“ Hier schon. Hier sehr!