Nichts für (N)Ostalgiker. Andrej Hermlin liest aus seiner Autobiographie

Manchmal lohnt es sich, einen Hundesitter zu haben, der an der Grenze von Weißensee und Lichtenberg wohnt. Hole ich Kopfhörerhund ab, kann ich einen Blick in den die-Hausverwaltung-informiert-ihre-Mieter-Kasten werfen, der – verglast und sicherheitsverschlossen – allerlei Zettelkram der Wohnungsgenossenschaft Lichtenberg enthält, von Tipps zum richtigen Lüften der Loggias übder einen Gardinenaufhängeservice des Hausmeisters. Und so manches mal verirrt sich ein Aushang der benachtbarten Anton-Saefkow-Bibliothek in den Glaskasten. Dort gibt es nicht nur viele schöne Bücher, sondern auch allerlei schöne Veranstaltungen. Nicht ohen Grund bekam die Stastteilbibliothek in diesem Jahr den vom Deutschen Bibliotheksverband und der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius verliehenen Titel „Bibliothek des Jahres“ zugesprochen – als „unverzichtbarer Ort im Stadtteil“. Und tatsächlich gelingt den Organisatoren hier oft das Unmögliche: gefragte Künstler, die nicht gerade für klaffende Lücken in ihrem Terminkalender bekannt sind, für einen verschwindend kleinen Obulus einem Publikum zugänglich zu machen, die sonst keine Chance auf eine Begegnung mit ihnen hätten.

Kein Wunder, dass auch die Lesung von Andrej Hermlin im Nu ausverkauft war. Als Privatperson bin ich nicht mehr an Tickets gekommen, also musste ich die Pressekarte ausspielen, wenngleich ungern. Kaum etwas ist mir so zuwider wie Kollegen, die sich mit Notarztstimme à la „Lassen Sie mich durch, ich habe einen Presseausweis!“ Zutritt zu jedem Event verschaffen. Hermlin indessen musste sein, denn schließlich eröffnete der Bandleader das musikalische Jahr im Klangblog mit einem wahren Klangkrimi – der Jagd nach seiner aktuellen CD Schwingende Rhythmen – Swing aus der Friedrichstraße.

Das war sehr nett. Und hat die Arbeit erleichtert.

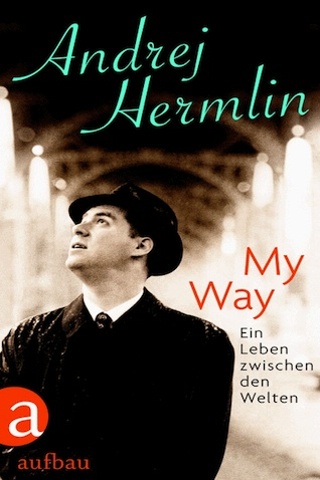

In Hermlins im März beim Aufbau Verlag erschienenen Autobiographie My Way geht es trotz des bei Sinatra entlehnten Titels nicht um Musik, oder zumindest nicht vorrangig. Vielmehr geht es um die Kindheitserinnerungen des 1965 Geborenen, der sicherlich alles andere als eine typische DDR-Kindheit erlebt hat. Andererseits: Wer auch aus deutsch-osteuropäisch-jüdischer Künstlerfamilie stammt, findet sich in Hermlins Erzählungen schnell wieder. Ohnehin ist Erzählung das Stichwort des Abends, denn Andrej Hermlin erweist sich als überraschend guter Erzähler und als noch besserer Vorleser. Auch dem Autor merkt man den routinierten Entertainer an. Störungen wie das Klingeln eines Handys kommentiert er professionell mit „Gehen Sie ruhig ran – es könnte wichtig sein“, womit er die Lacher erwartungsgemäß auf seiner Seite hat. Auch für eine Lesung ist es eben hilfreich, schon das eine oder andere Mal auf einer Bühne gestanden zu haben. Hermlins Vortrag ist nuanciert, fast schon wie der eines Schauspielers. Unwillkürlich fragt man sich, ob man My Way ebenso genösse, fiele diese Stimme weg. Als erklärter Hörbuchhasser wünsche ich mir zum ersten Mal in meinem Leben ein Hörbuch (falls My Way nicht als Hörbuch erhältlich ist: lieber Verlag, bitte dringend herausgeben). Hermlin hat eine einschmeichelnde Stimme.

Andrej Hermlin beginnt seine Lesung mit Erinnerungen an knatternde Motorräder, Gaslaternen und Kohlekeller, an Pferdehufgetrappel, Schiebermützen und Straßenbahnoberleitungen. Bei soviel Zeitkolorit dürfte jetzt selbst der Letzte begriffen haben, in welchem Jahrzehnt wir uns befinden. Sehr hübsch die Weihnachtsszene, die sich jedoch bis auf den Umstand, dass es im Hause Hermlin eine Haushälterin gab, nicht groß von den erwartungsvollen Adventstagen eines wohl jeden Kindes unterscheidet. Hübsch die Auflistung der internationalen Versammlung am Tisch, die russische Mutter, der jüdische Vater, die „Promenadenmischung“ Hermlin, der Spielzeugtraktor aus DDR-Produktion und die von der Haushälterin liebevoll zubereitete polnische Pute. Spätestens jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass My Way selbst dann eine vergnügliche Lektüre ist, wenn man nicht in den Genuss des Vorlesens durch den Autor kommt.

Über eine Szene aus dem Heimatkundeunterricht arbeiten wir uns zur Armeezeit Hermlins vor. Für das allzu menschelnde Kapitel über den NVA-Vorgesetzten Klotz gibt es sogar Szenenapplaus. So etwas mögen die Leute. Für meinen Geschmack wird hier – zum ersten, aber nicht zum letzten Mal an diesem Abend – die Grenze zum Pathos haarscharf gestreift – und das von der falschen Seite. Schade, denn Hermlins sicherlich Stoff genug bietendes „Leben zwischen den Welten“ (so der Untertitel des Buches) hätte rhethorische Effekthascherei nicht nötig. Auch im Kapitel über die Großeltern und deren Erlebnisse im Russland des Zweiten Weltkrieges verändert sich der Ton nicht. Mag es Hermlin auch darum gehen, ein Fanal gegen den Verrat zu setzen – weniger weäre mehr gewesen, denn auch hier drückt der Autor auf die Tränendrüse, indem er der dramatischen Geschichte eine leichte Tendenz zum Pathos verleiht. Dem Publikum ist das egal, es klatscht.

Wir verlassen das schwierige Gebiet, wo ein Erwachsener einen anderen Erwachsenen (und sei dieser auch aus seiner eigenen Familie) beurteilt und werden wieder in die Kindheitserinnerungen Hermlins entführt. Die Sprach spiegelt hier die Begeisterungsfähigkeit des sympathischen Jungen – und endlich erwähnt Andrej Hermlin auch sein musikalisches Erweckungserlebnis, das im Hören einer Benny-Goodman-Platte bestand. Obwohl er erst ungefähr zehn Jahre alt gewesen sei, habe er sofort gewusst, dass dies der Klang war, nachdem er gesucht hatte. Hermlin erkannte sich in Goodmans Musik wieder. Hier fühlte er sich zu Hause.

Der Junge Andrej Hermlin träumte von seinem eigenen Swing-Orchester, das die Musik Benny Goodmans für die Jetztzeit bewahrt – denn schon damals war recht klar, dass sich Hermlins Altersgenossen für gänzlich andere Musik interessierten. Hermlin hingegen gerät auch heute noch ins Schwärmen und spricht von einer „glorreichen Zeit“, wenn er an die Swing-Ära denkt. Bezeichnenderweise klatscht hier niemand. Die Menschen sind nicht wegen der Musik hier. Eigentlich seltsam, wenn man bedenkt, dass es sich um die Lesung eines Musikers handelt.

Persönlicher wird Hermlin wieder bei dem Kapitel über seine Kinder Laura, David und Rachel. Die 15-jährige Laura ist anwesend, die beiden kleineren (Halb-)Geschwister werden im Buch ausreichend gewürdigt, inklusive ihrer an Tom & Jerry erinnernden Streitigkeiten, denen Hermlin und seine Frau mit dem Stoßseufzer aller geplagter Eltern gegenüberstehen: Was haben wir da nur für Kinder hervorgebracht! Eigentlich ein schöner Ausblick, doch auch hier vermag der Autor nicht auf ebenso voraussehbare wie applausheischende Stilfiguren zu verzichten. Die Rechnung geht auf, das Publikum applaudiert. Abgerundet wird die Lesung durch ein recht düsteres Kapitel, das 2007 in Nairobi spielt und mit der Verhaftung Hermlins am Flughafen endet. Leider lässt Hermlin auch hier kein Klischee à la „die Zeit ist ein Heiler“ aus.

Glücklicherweise wird in der an die Lesung anschließende Fragestunde sehr schnell klar, dass es dem Musiker mitnichten darum geht, sich als Gutmensch zu positionieren. Ja, er hat in einem Dorf in Kenia Straßenbeleuchtung installieren lassen, einen Spielplatz gebaut und für eine funktionierende Müllabfuhr gesorgt. Dennoch ist dies hier nicht die übliche Promi-tut-Gutes-und-redet-darüber-Masche. Auch wenn ab und an der Heiligenschein durchschimmert, ist Hermlins Engagement glaubhaft. Schließlich ist es aus dem wohl persönlichsten Betroffensein überhaupt entstanden: der Liebe. Und als durchweg politischem Menschen blieb Hermlin nahezu keine Wahl, sich zum Botschafter von Missständen zu machen, die man hier eben nicht von den Nachrichten präsentiert bekommt.

In der Tat wurde es ein sehr politischer Abend, wenngleich anders, als vom Publikum antizipiert, das wohl vor allem ob der versprochenen Erinnerungen an die DDR-Zeit hier ist. Spätestens der Diskussionsteil des Abends steht ganz im Zeichen der aktuellen Problematik Afrikas im Allgemeinen und Kenias im Besonderen. Es geht um die Verteilung von Reichtum und um fehlende Sozialsysteme. Bei uns, so Hermlin, übertünchten die Sozialsysteme den Kapitalismus. „Wer erfahren will, wie Kapitalismus wirklich ist, muss nur mal nach Kenia fahren: Wer da kein halbes Jahresgehalt aufbringen kann, wird nicht einmal ins Krankenhaus hineingelassen und stirbt noch in der Notaufnahme!“ Menschen, so Hermlin weiter, stürben hier nicht an Krankheiten. Sie stürben an Afrika. Hoffnung indessen, dass sich etwas ändert, hat er kaum. Die kenianische Politik, die sei wie ein Dieter-Wedel-Film mit den immer gleichen Schauspielern und jeweils anderen Plots. Natürlich gäbe es eine relative Demokratie und Pressefreiheit, für die man sich damals in der DDR den linken Arm abgehackt hätte, doch habe all dies keinen Effekt. 2007 hätte unter Raila Odinga, dem „Nelson Mandela Kenias“, ein großer Umbruch geschehen können, doch wurden die Wahlen massiv gefälscht, die Macht geteilt. „Stellen Sie sich vor, eine Machtteilung zwischen Erich Mielke und Bärbel Bohley – das wäre auch nicht gut gegangen“, verdeutlicht der Entertainer mit einem Bild, mit dem das anwesende Publikum etwas anfangen kann.

Kenias Dilemma seinen die alten Machtstrukturen, wenngleich man nicht alles auf die Folgen des Kolonialismus schieben könne. Schließlich wurden die weißen Eliten schon vor Jahrzehnten von schwarzen Eliten abgelöst, und diese seien an der Aufrechterhaltung des Status Quo interessiert; und durch mangelnde Bildung und das Ausspielen der verschiedenen Stämme gegeneinander gelinge dies auch. „Das Land“, so Hermlin, „ist wunderschön. Privat kann ich Ihnen nur empfehlen, dorthin zu reisen. Aber ich bin alles andere als optimistisch, was die politische Entwicklung angeht“. Veränderung könne nur bewirken, wenn man die bestehenden Strukturen angreift, um beispielsweise Abhängigkeiten vom Wetter zu durchbrechen. Mit dem Muster „Katastrophe – Hilfe – Katastrophe – Hilfe“ jedoch ändere sich gar nichts. Hermlin hält nicht viel von Hilfsorganisationen, mit eindrucksvollen Beispielen weiß er zu belegen, was im Land ankommt: nämlich nichts.

Und da kann der sonst so elegant-zurückhaltende Erzähler auch schon mal laut werden. Hermlin leidet an Kenia, denn „es ist ein Land, in das man sich eigentlich nur verlieben kann“, doch genau dieses „eigentlich“ ist es, was ihm zusetzt. Kenia ist ihm zur zweiten Heimat geworden; natürlich sei es spannend, wie durch seine Frau eine ganz andere Welt in sein Leben gekommen sei. Andererseits hätten seine Afrika-Reisen auch seinen Blick auf Deutschland nachhaltig verändert: „Wir leiden hier schon auf sehr hohem Niveau“. Ja, richtiggehend wütend kann er werden: „Wenn Sie glauben, es geht Ihnen schlecht in Deutschland, dann gehen Sie mal nach Kenia, sehen Sie sich die Kibera Slums an!, schleudert er einer Dame entgegen, deren Einwand „Aber das kann man doch nicht vergleichen“ er zurecht vehement abschmettert. Und nicht nur das regt Hermlin auf. Auch mit der hiesigen Politik hadert er; namentlich mit den Linken, den er seit zwanzig Jahren die Treue hält, deren aktuelle antisemitische Tendenzen im Deckmantel der Israelkritik er jedoch völlig inakzeptabel findet. Auch, was zu den Mauerbaufeierlichkeiten geschehen ist, habe ihn eher entsetzt. Als geschulter Beobachter sieht Hermlin die Partei hinter den Gründungskonsenz Anfang der Neunzigerjahre zurückfallen. „Wer sich hinstellt und die Mauer zurück haben will – und vor allem, wer sich hinstellt und nicht den Maueropfern gedenkt, von denen übrigens auch Grenzsoldaten gewusst haben, hat nicht nur einen sehr schlechten Stil, sondern macht auch politisch sehr viel kaputt!“ Mit fünfzig Jahren Wissen und Aufklärung im Hintergrund könne man nicht an den alten Parolen festhalten. Ostalgie wird man bei Hermlin vergeblich suchen, und all jene, die gekommen sind, um sich in gemeinsamen Erinnerungen einzukuscheln, müssen enttäuscht werden. Dieser Mann ist hochgradig wach und ganz dem Hier und Jetzt verhaftet. Der Spagat gelingt Hermlin nämlich nicht nur zwischen den Welten, sondern auch zwischen den Zeiten: So liegt ganz selbstverständlich und in scheinbar krassen Kontrast zu seiner auch kleidungstechnisch zelebrierten 30er-Jahre-Attitüde demonstrativ ein Smartphone auf dem Tisch. Auch Nostalgiker können mit der Zeit gehen, Hermlin ist das beste Beispiel – und damit so etwas wie eine lebende Lektion für alle Rückgewandten, ob nun politisch oder musikalisch.

Denn tatsächlich kommt dann auch noch die ein oder andere Musikfrage aus dem Publikum. Wie er es denn geschafft habe, mit seiner Musik sowohl künstlerisch als auch wirtschaftlich über Jahre erfolgreich zu sein? Es habe, so Hermlin, nie Musik gemacht, um Geld verdienen zu wollen oder dem Publikumsgeschmack hinterherzulaufen – dies würde auf Dauer nicht funktionieren. Vielmehr müsse man sich selbst fragen, was man eigentlich will und das dann konsequent umsetzen. Er habe Glück gehabt, dass dem Publikum genau das zu gefallen scheint, was ihm selbst gefällt. Das Geschäft allerdings, gibt er zu, wird nicht leichter. „Wie sehen Sie“, möchte daraufhin eine kulturpessimistische Dame wissen, „die musikalische Jugend, ja, überhaupt die Entwicklung unserer Musik? Ist das nicht alles nur noch Konsum?“ Hermlin, der sich sichtlich über die Frage freut, antwortet zunächst mit einem Zitat: „An seiner Kultur sollst du ein Land erkennen“. Natürlich gäbe es sie, die Konsumenten – aber die habe es schließlich schon immer gegeben. Auch in den Tanzpalästen habe man sich früher berieseln lassen. Nein, er könne diesen Kulturpessimismus nicht teilen, denn zu jeder Tendenz gäbe es stets eine Gegentendenz. Hermlin könne keinen eindeutigen Trend in Richtung eines sich nur noch Berieseln Lassens oder einer nur noch in elektronischer Form produzierten Musik erkennen. Ganz im Gegenteil, er lerne viele Bands kennen, die sich gründen, sodass er hier weitaus weniger pessimistisch als vor, sagen wir, noch fünf Jahren sei. Jetzt komme, so glaubt der Musiker, wieder eine Generation, die wacher ist und sich auch mehr für gute Musik interessiert.

Der folgende Seitenblick gilt seiner Tochter. Sie nimmt er auch zum Anlass, den Abend charmant zu beenden: „Du hast doch Hunger, oder?“ Sie seien noch zum Sushi-Essen verabredet. Eine letzte Frage – wo er sich denn in zwanzig oder dreißig Jahren sehe – beantwortet Andrej Hermlin nur halb im Spaß mit: „Als Berater des kenianischen Präsidenten Raila Odinga“. Er bleibt eben immer politisch. Ich schieße noch ein Foto von Vater und Tochter und denke, hm, Sushi könntest du auch mal wieder essen. Was ich dann auch tue.

My Way. Ein Leben zwischen den Welten

Aufbau-Verlag, 1. Auflage März 2011

EUR 19,95