Radical Jewish Culture ― ein Museumsbesuch

Vorigen Sonntag hat die Ausstellung Radical Jewish Culture ihre Pforten geschlossen – Zeit für eine Retrospektive. Denn klar, wo „Radical Jewish Culture“ draufsteht, da muss Klangverführer hin. Auf ungeteilte Liebe ist das nicht gestoßen.

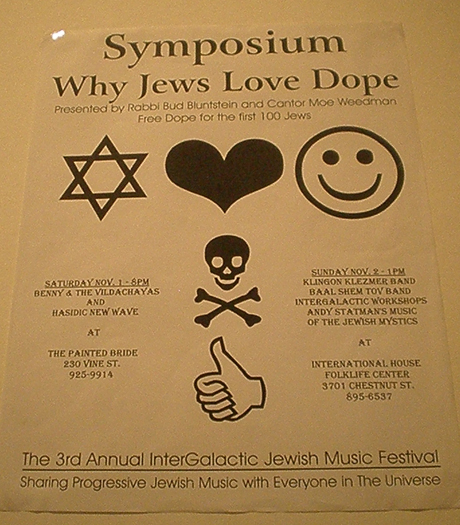

„Radical Jewish Culture – so ein blöder Titel“, ärgert sich Bassplayerman angesichts der gleichlautend zuplakatierten Stadt. Dabei hat er mit mir eigentlich genügend radikale jüdische Kultur erlebt, um abgehärtet zu sein: vom Zug durch die Gemeinde zu teils grottenschlechten, teils großartigen Konzerten über einschlägige Vorlesungen bis hin zur gemeinsamen Reise nach Buenos Aires, aus der dieses schöne Buch entstanden ist. Er hat geduldig alle Sicherheitskontrollen im jüdischen Museum über sich ergehen lassen, um mich von meinem Studentenjob abzuholen, brav seinen Pass am Eingang der bonarenser AMIA abgegeben und mit Klezmer-Klarinettisten über Andy Stratman diskutiert, dabei zehntausendmal die Frage „Bist Du Jude?“ gehört und verneint. Nun, bei der Ausstellung Radical Jewish Culture geht es nicht um rigide Sicherheitsvorkehrungen oder abgeschottete, in sich geschlossene Gemeinden – und erst recht nicht um steinewerfende Siedler.

Vielmehr macht sich die Ausstellung auf die Spur eines Phänomens der 1970er-Jahre, wo junge New Yorker Musiker ihre kulturelle Identität nicht mehr länger und wie von ihren Vätern vorgelebt im Namen der Anpassung an die Neue Welt verstecken wollten, sondern sich offensiv auf die Suche machten nach dem jüdischen Element in ihrer Musik, ihrer Kunst, ihrem Sein – und den Versuch wagten, dieses Element hörbar zu machen.

Dabei ist es in Fachkreisen nicht unstrittig, ob es so etwas wie eine jüdische Musik bzw. ein genuin jüdisches Element in der von Juden hervorgebrachten Musik überhaupt gibt. Zumindest für den Tango konnte ich das verneinen. Richard Wagner war da, man denke nur an Das Judentum in der Musik, anderer Meinung … Nach wie vor ist es schwierig, dieser Frage nachzugehen. Denn: Was soll denn ein genuin jüdisches Element sein, musikalisch ausgedrückt? Gibt es überhaupt eine übergreifende kulturelle jüdische Identität jenseits des sakralen Bereichs? Wer nicht gerade Verschwörungstheorien eines „internationalen Judentums“ anhängt, muss hier verneinen.

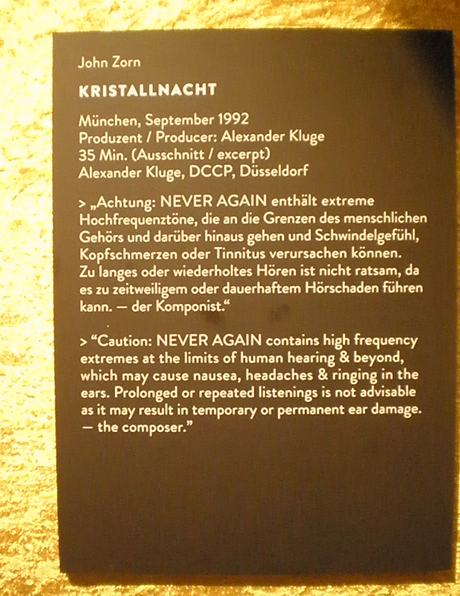

Die Ausstellungsmacher von Radical Jewish Culture indessen wollen den Titel als „positiven Akt der Identifizierung“ verstanden wissen. Gehuldigt wird vor allem John Zorn als Begründer der neuen Radikalität. seinem Label Tzadik und seiner Komposition Kristallnacht. Im Grunde genommen geht es um junge, wurzellose Kosmopoliten, die zunächst selbst am allerwenigsten gedacht hätten, dass ihr Output von ihrem Jüdischsein – wenngleich nicht bestimmt, so zumindest – beeinflusst wird.

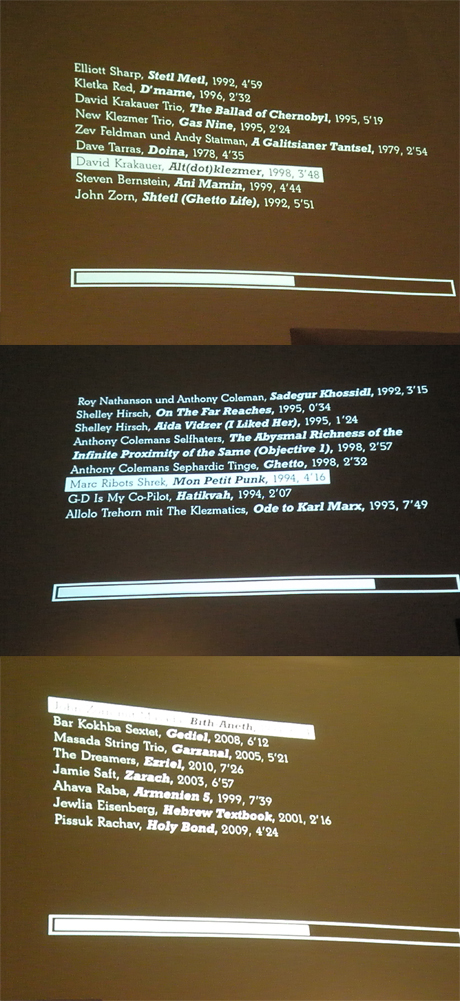

Die drei offenen Musikbereiche der Ausstellung folgen einer linearen Logik. Es beginnt mit den noch in ihren osteuropäischen Traditionen verwurzelten jüdischen Musikern, um sich dann, über die Zwischenstation „Jazz“ der sogenannten „Neuen Musik“ zuzuwenden. Ob man dies als Entwicklung oder als gleichberechtigt nebeneinander stehende Stadien der jüdischen Musik sehen will, sei dahingestellt.

Radical Jewsih Culture ist eine kleine Ausstellung; in ein bis zwei Stunden ist man locker durch. Es lohnt sich, erst einmal komplett durchzugehen und dann noch einmal gezielt zu entscheiden, welche Videos, Interviews und Konzertmitschnitte man in voller Länge sehen möchte. Es ist aber auch in angemessener Zeit zu bewältigen, sie alle zu sehen – selten für eine Ausstellung und ebenso angenehm wie nutzerfreundlich. Im Gegensatz zu meiner Zeit im Jüdischen Museum überfordern die Ausstellungsmacher die Besucher nicht; selbst dem fachfremden Gast ist die Anzahl von Medien und Objekten zumutbar. Auch das Klima ist im Gegensatz zu der Zeit, wo ich noch hier gearbeitet haeb, nahezu als spektakulär gut zu bezeichnen. Superbequem auch die Soundboxen – kleine kuschelige Kinos, die die Hauptvertreter des Genres spielen, möchte man „radikale jüdische Kultur“ als Genre verstanden wissen.

Eine aus der Kristallnacht-Box gekommene Besucherin gibt sich beeindruckt: „Also, das ist großartig, die Kristallnacht!“; und tatsächlich kann auch jemand wie ich, der mit „Neuer Musik“ eher fremdelt, ganz neue Klanghorizonte entdecken und sich dabei auch noch wohlfühlen, wobei das Stück natürlich nicht zum Wohlfühlen im herkömmlichen Sinne gemacht ist. Im Gegenteil, es trägt sogar die Warnung

Man darf kein Shtetl-Disneyland erwarten, keine lustigen Jidelchen mit kleinen Fiedelchen; und einen gewissen Hang zum New oder gar Free Jazz sollte man auch mitbringen. Dann aber kann man sich an den Klangcollagen, wo Lassos sirren und Zeitungen rascheln, aber auch mal das Schofar geblasen wird (Marc Ribot, The Sand’s Share, New York 1995), mehr als anfreunden.

Am meisten beeindruckt mich John Zorns Masala, ein Live-Mitschnitt aus der New Yorker Knitting Factory von 1994 – gleich dreimal hintereinander habe ich mir das Stück in der gepolsterten Kinobox angesehen und es sehr genossen. Auf eine geheimnisvolle Weise hat Masala eine aufräumende und beruhigende Wirkung, wie sie sonst nur die mathematisch kalren Strukturen barocker Musik zu erzielen in der Lage ist. Bei Toresschluss muss man mich richtiggehend aus der Museum werfen, ich wäre auch noch über Nacht geblieben.

Schade, dass so großartige Inhalte von übellaunigem Personal zunichte gemacht werden. Das geht schon beim Einlass los. Als ich die Eintrittskarte mit Kleingeld bezahlen will, pampt mich die Kassiererin an: „Wir sind doch hier keene Kaufhalle!“ Beim Falafelman am Halleschen Tor, wo ich mich nach dem Ausstellungsbesuch schon einmal präventiv für das Kleingeld entschuldige, wird die gleich Summe kommentiert mit „kein Problem – Kleingeld ist auch Geld“. Radikal freundlich.